Identité et médicalisation du handicap

présentation critique d'ouvrages

en présence de leurs auteurs

http://www.mshparisnord.fr/fr/actualites/manifestations-scientifiques/item/1318-l-corps-r-et-sciences-sociales.html

vendredi 8 février 2013, de 10h à 13h

à Fondation Maison des sciences de l’homme

190-198 avenue de France, 75013

métro Quai de la gare

Tél : 01 49 54 20 00

Entrée libre et gratuite

Au programme

Ces Sourds qui ne veulent pas entendre

film écrit par un collectif avec des personnes sourdes et entendantes, réalisé par Angélique del Rey et Sarah Massiah (52’).

Une minorité de sourds considère qu’un implant correcteur récemment mis au point (mais agissant au moyen d’électrodes implantées chirurgicalement) menace l’identité, individuelle et collective, du sourd. Quand le génie génétique, l’imagerie médicale et la biotechnologie s’efforcent par leur alliance de surmonter le handicap de toutes les manières, toute résistance à cette entreprise habitée par le souci de “maximaliser” la quantité et la qualité de vie mérite l’attention et l’interprétation.

Commentateurs

Georges Vigarello, Mathieu Potte Bonneville, et Olivier Schetrit

Ce séminaire vise à rendre raison de la floraison saisissante depuis le milieu des années 90 en histoire, sociologie, anthropologie, science politique, d’ouvrages consacrés aux questions du corps, de la santé, de l’administration du vivant. Elle incite à inventorier, par delà singularités apparentes et spécificités disciplinaires, les pensés et impensés communs à cette humeur du temps si soucieuse du destin du corps et du biologique. Ce séminaire se tient sous l’égide conjointe de la MSH Paris Nord et du PRI « Médecine, santé et sciences sociales » de la Fondation MSH Paris et est intégré dans deux masters de l’EHESS.

Organisateurs scientifiques

Dominique Memmi

directrice de recherche en science politique et sociologie, CNRS

dominique.memmi@csu.cnrs.fr

Stéphanie Hennette Vauchez

professeure de droit, université Paris Ouest Nanterre

Sébastien Lemerle

maître de conférence, sociologie, université Paris Ouest Nanterre

L'image numérisée du visage

Franck Leblanc

Eidos Série Photographie

CINÉMA, PHOTOGRAPHIE

La numérisation de l'image modifie-t-elle notre approche du visage ? Qu'est-ce qu'engagent la production et la diffusion de l'image numérisée du visage ? Comment l'évolution des technologies de l'image joue-t-elle sur notre rapport à l'Autre ? Le champ d'étude de cet ouvrage s'étend des premiers travaux informatiques sur l'image du visage jusqu'aux usages contemporains de cette image diffusée, des "créatures digitales" à l'identification de l'individu.

Filippo Loco

Le body painting vu par Filippo Ioco

Publié 29 Janvier 2013 par Anaïs BERNARD dans artiste

iocobodyart.com is the official web site and complete body of work from World-renowned Body Painter Filippo ioco. Featuring some of the most brilliant images and prints of Body Art ever created ...

Le corps (é)moi

Le corps (é)moi

La place du corps dans les pratiques professionnelles auprès des personnes handicapées

26èmes journées d'étude d'APF Formation

Les 30, 31 janvier et 1er février 2013 - Paris, Palais de l'UNESCO

Les inscriptions sont ouvertes (Date limite d'inscription : 11 janvier 2013)

|

> S'inscrire aux journées d'étude > Se loger près de l'UNESCO |

La dépendance, quels que soient l’âge ou le handicap, fait du corps l’objet central autour duquel s’organisent tous les accompagnements. Le plus souvent identifié dans un champ rééducatif, le

corps n’en est pas moins présent dans tous les domaines de la vie physique et psychique de l’individu. Des approches telles que la balnéothérapie, le massage, Snoezelen, ont montré leur

pertinence dans le domaine du soin.

Des formes d’activités corporelles et sportives permettent de s’épanouir, d’éprouver ses potentialités, de tester ses limites corporelles, voire tenter de les repousser…

Dans le domaine artistique, le corps peut aussi se mettre en oeuvre: danse, théâtre, sculpture, chant, musique. Enfin, c’est à travers l’apparence et la séduction que s’éprouve la relation à

l’autre et que se construit pour partie l’estime de soi… À partir de témoignages et d’approfondissements théoriques, ces journées se proposeront d’apporter un éclairage sur ce que le corps

handicapé ou vieillissant mobilise dans le travail d’éducation, de rééducation et d’accompagnement.

Global Gay

- A Paris, en 2011. REUTERS/Julien Muguet -

Dans son nouveau

livre, Global Gay, Comment la révolution gay change le monde, Frédéric Martel (auteur notamment de Mainstream) s’interroge sur les modes de vie, la redéfinition du mariage, l’émancipation parallèle des femmes et des gays, les effets décisifs de la culture et

d’Internet. Livre-enquête, ce livre de rencontres qui se lit comme un reportage raconte la nouvelle bataille des droits de l’homme. Avant sa sortie le 6 février, nous en publions ici en

avant-première un extrait.

Dans son nouveau

livre, Global Gay, Comment la révolution gay change le monde, Frédéric Martel (auteur notamment de Mainstream) s’interroge sur les modes de vie, la redéfinition du mariage, l’émancipation parallèle des femmes et des gays, les effets décisifs de la culture et

d’Internet. Livre-enquête, ce livre de rencontres qui se lit comme un reportage raconte la nouvelle bataille des droits de l’homme. Avant sa sortie le 6 février, nous en publions ici en

avant-première un extrait.

Dans un café de la rue Maurice-Audin à Alger, pas très loin du quartier étudiant, je fais la connaissance de quelques militants gays très actifs sur Internet. «C’est le Marais ici», lance Walid, faisant ironiquement allusion au quartier gay de Paris, lorsqu’il nous rejoint. Il y a là Kahina, qui s’intéresse plus particulièrement à la cause lesbienne et vient de lancer une revue en ligne; Walid, qui milite sur Facebook, où il gère plusieurs pages gay friendly; Yacine, qui a préféré se mettre à Twitter et commence à avoir un bon petit capital de followers; Naceur, enfin, d’origine tunisienne, qui s’intéresse surtout au site manjam.com. En parlant avec les uns et les autres, je me rends compte de la puissance d’Internet et des réseaux sociaux. La vie gay ne sera jamais plus comme avant.

À LIRE AUSSI

Exercices spirituels

Toute la philosophie antique est exercice spirituel, c'est-à-dire une pratique destinée à transformer, ... Xavier Pavie est docteur en

philosophie, chercheur-

Incognito

L'ecologie humaine en voyage

XXVe Journées scientifiques de la Société d’écologie humaine

Publié le vendredi 25 janvier 2013 par Elsa Zotian

Résumé

Avec ou sans bagage, « l’invitation au voyage » des 25èmes journées scientifiques de la SEH à Bordeaux a pour objectif de partir à la découverte de notre environnement naturel, des autres et de nous-même. Dans le contexte général d’une remise en cause des relations entre l’homme et la nature, la légitimité du voyage fait débat au regard des menaces qu’il fait peser sur les biens communs. Différentes voies sont actuellement explorées pour réduire cet impact. La valeur culturelle, humaine et philosophique du voyage est quasi absente du débat. L’écologie humaine, telle que nous la concevons, ne se réduit pas à l’étude des relations entre les populations, l’environnement, les ressources et le développement, elle inclut aussi les aspects psychologiques, spirituels et éthiques. L’écologie humaine, en ouvrant notre regard au quotidien sur les multiples interactions entre l’homme et son environnement, nous promet des voyages infinis.

Annonce

Avec ou sans bagage, « l’invitation au voyage » des prochaines journées de la SEH à Bordeaux a pour objectif de partir à la découverte de notre environnement naturel, des autres et de nous-même. Depuis que les êtres vivants sont apparus sur terre, ils n’ont pas cessé d’être en mouvement, de coloniser de nouveaux espaces, de se confronter ou de se mélanger, d’échanger des biens, des cultures ou des gènes. Les évolutions technologiques ont permis aux hommes d’accélérer et d’amplifier les mouvements pour aller plus loin et plus vite conquérir de nouvelles ressources, affirmer leur suprématie sur de nouveaux territoires ou pour le seul bonheur « d’aller voir ailleurs » alimentant ainsi l’imaginaire du voyage qui irrigue nombre de sociétés humaines.

Dans le grand mouvement planétaire qui caractérise essentiellement le vivant, le voyage moderne, volontaire ou non, introduit une dimension particulière : le contact avec l’ailleurs ne se fait plus nécessairement par une progression au travers de territoires en contigüité, on peut au contraire « sauter » de lÎle-de-France à la Patagonie, se propulser sur d’autres planètes mais aussi voyager de manière virtuelle ou métaphorique (voyage intérieur, voyage imaginaire, etc.).

Plantes, animaux, bactéries et virus suivent les mêmes chemins que l’homme, de son plein gré ou à son insu, modifiant ainsi l’environnement physique et sanitaire selon des modalités et à un rythme jusque là inconnus. Les conséquences, encore difficilement prévisibles, provoquent d’autant plus d’inquiétudes que ce mouvement se combine avec la dynamique engendrée par l’évolution globale du climat (réduction de la biodiversité, espèces invasives, etc.)

Dans le contexte général d’une remise en cause des relations entre l’homme et la nature, la légitimité du voyage (d’affaire, scientifique, éducatif ou touristique) fait débat au regard des menaces qu’il fait peser sur les biens communs (impact écologique et socioculturel, empreinte carbone, risque sanitaire, etc…). Différentes voies sont actuellement explorées pour réduire cet impact : taxe carbone ; transports de charges par ballons gonflés à l’hélium ; transports passagers fonctionnant avec des énergies renouvelables ; tourisme éco-responsable et, plus radical, substitution de visio conférences et autres congrès virtuels. La valeur culturelle, humaine et philosophique du voyage est quasi absente du débat.

C’est pourquoi la Société d’écologie humaine souhaite que ces 25èmes Journées prennent en compte l’ensemble des dimensions du voyage. En effet, l’écologie humaine, telle que nous la concevons, ne se réduit pas à l’étude des relations entre les populations, l’environnement, les ressources et le développement, elle inclut aussi les aspects psychologiques, spirituels et éthiques.

Si l’on considère que la nature profonde des choses est basée sur le mouvement, recherche d’un équilibre dynamique jamais atteint, on ne peut pas penser l’écologie humaine sans prendre en compte le déplacement. Nous venons en effet de loin, dans l’espace et le temps et si nous sommes là aujourd’hui, c’est à la suite d’un long voyage… De fait, si la nature du voyage est aussi diverse que celle des voyageurs et des raisons qui les mettent « sur la route », il existe pour autant des éléments communs, des «permanences» que nous souhaiterions mettre à jour, entre les diverses expériences et pratiques du voyage.

- Qu’est-ce qui pousse un être humain à changer d’environnement et à devoir ainsi créer de nouvelles relations ?

- Quel est l’impact, culturel et environnemental, du voyageur sur le lieu de son voyage et, interaction oblige, quelles modifications chez notre voyageur et, s’il revient chez lui, quelles seront les conséquences de son voyage sur son environnement de départ ?

- Voyages illicites, voyages « stupéfiants », que disent-ils de notre relation à notre environnement ?

- Voyages initiatiques, spirituels, pour donner sens à notre voyage sur terre, donner sens à nos relations aux autres et à l’univers ?

- Les co-voyages des plantes, des animaux, des virus et de l’homme peuvent-ils être pensés autrement que comme un risque dont il faudrait se protéger à tout prix ? Ex : épidémies de SRAS, grippe aviaire, espèces invasives qui modifient la biodiversité locale, etc.

- De quels outils disposons-nous pour apprécier les aspects positifs et négatifs de ce qui est également diffusé au cours des voyages et est plus impalpable (perception globale du monde, savoirs qu’on va expérimenter chez soi au retour, connaissance et respect de l’autre, etc.) ?

- Les migrations contraintes de populations, entraînées par les catastrophes naturelles, les guerres, le changement climatique tout comme l’intensification du commerce international créent une dynamique, une redistribution des espèces, de nouvelles interactions entre les espèces, une diversification des pools génétiques. Au-delà des problèmes sanitaires et d’accès aux ressources que cela pose et qui sont souvent au centre de l’attention peut-être parce qu’ils sont quantifiables, peut-on distinguer des aspects positifs, qualitatifs ?

- Quel regard les chercheurs et le grand public portent-ils sur ces mouvements ?

Sans oublier que l’écologie humaine, en ouvrant notre regard au quotidien sur les multiples interactions entre l’homme et son environnement, nous promet des voyages infinis.

C’est en partant de ce constat que nous attendons des propositions d’intervention selon les trois axes suivants :

1- Le voyage et l’environnement (et/ou la nature)

- Le voyage extraordinaire (espace, spéléo, fonds sous marins…)

- Le voyage des plantes et des animaux (co-voyages avec l’Homme, cuisine, migrations et symbolisation, espèces invasives, biodiversité, mutations génétiques …)

- Les objets du voyage (bagages, véhicules, outils, plans, guides, documents administratifs…)

- Le voyage et la santé (maladies transmissibles, épidémies, rumeurs…)

- Les nouvelles formes de tourisme (écotourisme, tourisme équitable, tourisme spatial, voyager près de chez soi…)

Intervenants souhaités : Astronaute, Botaniste, Zoologue, Entomologiste, Géographe, Astronome, Médecin, Anthropologue, Architecte, Economiste…

- Les gens du voyage (roms, forains, professionnels du tourisme, ..)

- Le voyage dans le temps (archéologie, paléologie, histoire des migrations de population, évolution des comportements des voyageurs, des attentes, des représentations de l’Autre…)

- Le voyage professionnel (congrès, formations, commerce, ONG…)

- Le voyage virtuel (littérature, images, internet, rêve, usages métaphoriques du mot voyage..).

- Le voyage contraint (déportation, expulsions, réfugiés climatiques, économiques, guerres…)

Intervenants souhaités : Sociologue, Ethnologue, Représentant des « Gens du Voyage », Ecrivain voyageur, Réfugié, Géographe, Juriste, Historien, Linguiste…

- Le voyage intérieur (chamanisme, psychanalyse, méditation, religion…)

- Le voyage stupéfiant (drogue, transe,…)

- Le voyage sans retour (personnifications de la mort de Charon à l’Ankou, imaginaire des peuples de diaspora, modifications définitives de la personnalité, …)

- Le voyage initiatique (mythes, épopées, griots, Grand Tour …)

Intervenants souhaités : Neurologue, Psychiatre, Ethologue, Chamane, Philosophe…

Les propositions d’interventions, communication ou poster, devront nous parvenir (par courriel : sehbdx-voyage@orange.fr)

Elles devront être accompagnées du titre, des coordonnées de l’intervenant et du résumé de la proposition d’intervention (entre 300 et 400 mots maximum).

L’acceptation des résumés sera notifiée aux proposants début avril.

Les langues de travail seront le français et l’anglais. Aucune traduction simultanée ne sera assurée.

Le colloque aura lieu à Bordeaux (France) les 19 et 20 septembre 2013

Les droits d’inscription seront définis et précisés ultérieurement.

Informations et contact

Jean Louis DUHOURCAU

46 route d’Aritxague 64600 ANGLET (France)

Tel +33 5 59 59 51 94

Les informations concernant ces journées seront régulièrement mises en ligne sur le site de la SEH http://www.ecologie-humaine.eu

- ASSAKO ASSAKO René Joly – Géographe, ENS – Yaoundé Cameroun

- BICHET Bernadette – Pharmacien, CIEH – Bordeaux

- BOUTHELOU Dominique – Architecte – Anglet

- DUHOURCAU Jean Louis – Architecte – Anglet

- FAVRE Bernard – Directeur scientifique, Cap Sciences – Bordeaux

- GASPAR-VAREILLE Monique – CIEH – Bordeaux

- MARTIN DEL CAMPO Sonia – Architecte – Bidart

- RIBEREAU-GAYON Marie Dominique – Ethnologue – Bordeaux

- RIBEYRE Francis – Ecologue humain, ENSEGID – Bordeaux

- SOULANCE Dominique – Géographe – Bordeaux et Lille

- VERNAZZA Nicole – Anthropologue, Présidente de la SEH – Aix en Provence

- WARSCHAUER Sarah – Sophrologue – Bayonne

Catégories

Lieux

- Bordeaux, France (33)

Dates

- lundi 04 mars 2013

Fichiers attachés

Mots-clés

- écologie humaine, voyages, environnement, sociétés, migrations, santé, tourisme, espace, gens du voyage, voyage intérieur, initiatique

Contacts

- Jean Louis Duhourcau

courriel : sehbdx-voyage [at] orange [dot] fr

URLS de référence

Source de l'information

- Jean Louis Duhourcau

courriel : sehbdx-voyage [at] orange [dot] fr

Pour citer cette annonce

« L'écologie humaine en voyage », Appel à contribution , Calenda, Publié le vendredi 25 janvier 2013, http://calenda.org/236845

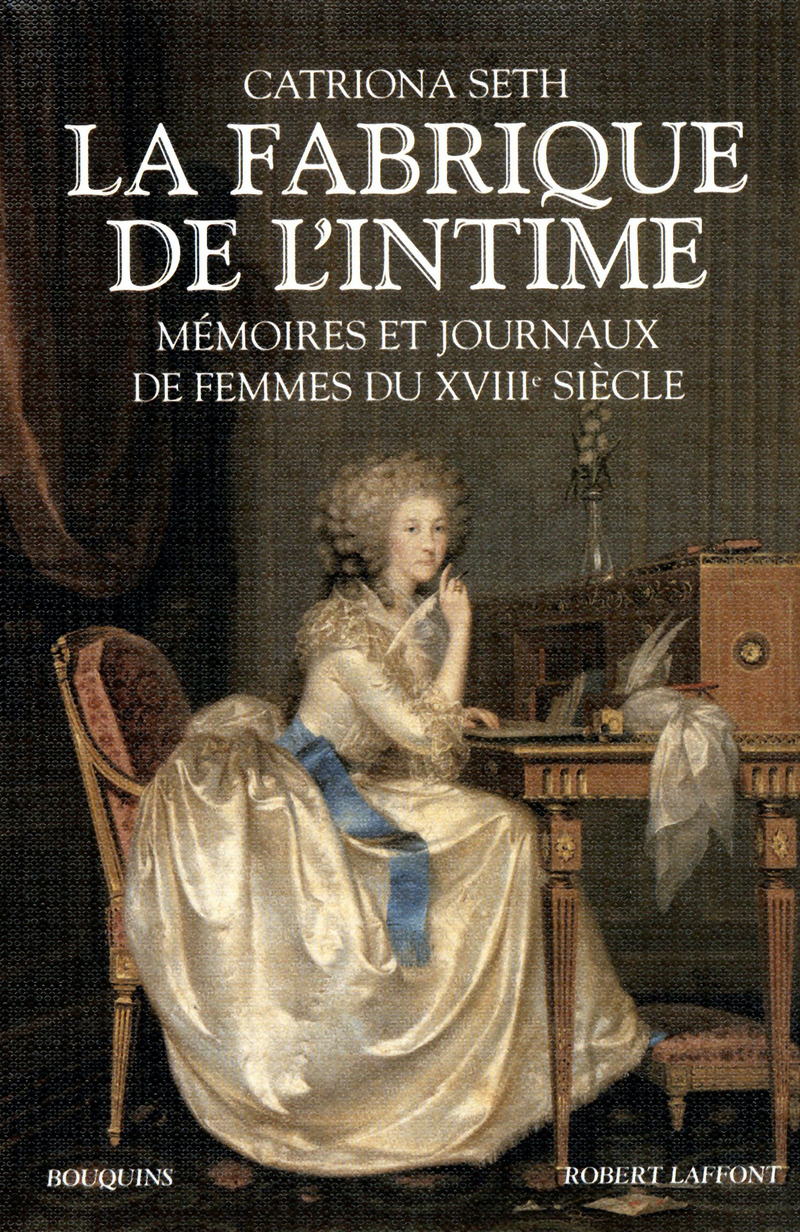

La fabrique de l'intime

|

|

||

|

LA FABRIQUE DE L’INTIME Mémoires et journaux de femmes du XVIIIe siècle |

||

|

|

||

| Catriona SETH | ||

|

|

||

|

Un corpus exceptionnel : la première anthologie de textes autobiographiques de femmes du XVIIIe siècle. |

||

|

|

||

|

Ce volume embrasse tout le siècle des Lumières, du journal de voyage de Rosalba Carriera, jeune peintre à Paris pendant la Régence, aux souvenirs de Victoire

Monnard, petite employée sous la Révolution, en passant par le journal de Germaine de Staël ou les Mémoires particuliers de Manon (ou Jeanne-Marie) Roland. Une artiste italienne en France,

une actrice anglaise célèbre en visite à la cour de Versailles, une Française inconnue, fille d'artisan, établie en Suisse, côtoient une religieuse limousine dans sa province ou la

princesse de Parme mariée à l'héritier du trône autrichien. Toutes ont livré par écrit leurs pensées, leurs sentiments, leurs craintes, leurs joies, leurs espoirs, comme un envers de la «

grande histoire ». Leurs textes sont très divers dans leur forme, leur contenu, leur longueur mais témoignent du développement d'une véritable culture de l'écriture personnelle. Lieux de

repli sur soi ou d'élan vers l'autre, de confiance ou d'aveu, ces souvenirs, Mémoires et journaux mettent en évidence les réalités de la vie au XVIIIe siècle. Écrire, pour ces

femmes attachantes, pleines d'esprit, généreuses, qui s'affirment tout en doutant d'elles-mêmes, a été le moyen de conquérir un espace, au moins symbolique, à soi, un espace ou livrer des

maximes valables pour tous, mais aussi ou enchâsser les confidences les plus secrètes, un espace ouêtre elles-mêmes. Précédé d'une longue introduction, rassemblant une majorité de textes inédits ou indisponibles dans le commerce, ce volume révèle un pan inconnu de l'histoire des mentalités et permet d'aborder aussi bien les débuts de l'écriture de l'intime que l'émergence de la littérature féminine moderne. Textes de : Rosalba Carriera (1675-1757) – Marguerite-Jeanne de Staal-Delaunay (1684-1750) – Suzanne Necker (1737-1794) - Françoise-Radegonde Le Noir (1739-1791) – Isabelle de Bourbon-Parme (1741-1763) – Félicité de Genlis (1746-1830) – Jeanne-Marie Roland (1754-1793) – Mary Robinson (1758-1800) – Charlotte-Nicole Coquebert de Montbret (1760-1832) – Adélaïde de Castellane (1761-1805) – Germaine de Staël (1766-1817) – Marie-Aimée Steck-Guichelin (1776-1821) – Victoire Monnard (1777-1869). |

||